NEWSUKABUMi-Kisah persahabatan Mike Tyson dan Riddick Bowe cukup menarik dan agak mengejutkan buat banyak orang, karena dua nama itu sering diasosiasikan dengan rivalitas dan kerasnya dunia tinju kelas berat era 90-an. Tapi ternyata di balik layar, mereka punya hubungan yang lebih hangat. Berikut kisahnya.

Tanah Keras, Akar yang Sama

Brooklyn, New York, bukan sekadar nama bagi dua anak lelaki yang tumbuh di bawah bayang-bayang kekerasan dan kemiskinan. Di wilayah Brownsville -lingkungan yang oleh banyak orang hanya dianggap sebagai catatan kriminal dan statistik pengangguran -Mike Tyson dan Riddick Bowe tumbuh dengan luka yang serupa, meski berjalan di jalur yang berbeda.

Mike Tyson lahir tahun 1966, dan sejak kecil hidupnya diwarnai keterasingan, kehilangan serta lingkungan yang brutal. Ia terbiasa berkelahi di jalan, mencuri untuk bertahan hidup dan kehilangan arah sejak usia dini. Namun dalam kekacauan itu, ia ditemukan oleh Cus D’Amato, pelatih legendaris yang melihat dalam diri Mike bukan sekadar potensi, tetapi kehausan untuk dimengerti. Di bawah bimbingan Cus, Tyson berubah dari anak jalanan menjadi mesin tinju yang disiplin dan menakutkan.

Setahun setelah Tyson lahir, pada 1967, Riddick Bowe datang ke dunia dalam keluarga besar yang penuh keterbatasan. Ia adalah anak bungsu dari tiga belas bersaudara, dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang keras kepala namun penuh kasih. Mimpinya sederhana: keluar dari kemiskinan dan membuat ibunya bangga. Tinju menjadi jalan itu.

Mereka tidak berteman sejak kecil. Di masa remaja, mereka bahkan nyaris tak saling mengenal meski berasal dari wilayah yang sama. Namun, satu hal yang menyatukan mereka sejak awal adalah ring tinju. Tyson memulai debut profesionalnya lebih dahulu, dan pada usia 20 tahun, ia mencatat sejarah sebagai juara dunia kelas berat termuda. Riddick Bowe, yang sempat tampil mengesankan di Olimpiade 1988 meski kalah dari Lennox Lewis, baru mencuri perhatian dunia beberapa tahun kemudian ketika mengalahkan Evander Holyfield dan merebut gelar juara dunia.

Meski publik kerap membayangkan pertarungan antara Tyson dan Bowe sebagai duel besar yang tak pernah terjadi, kenyataannya hubungan mereka berkembang dalam ruang yang jauh dari sorotan. Mereka tidak pernah saling menantang dengan kebencian, tidak pernah terlibat dalam narasi permusuhan yang dibuat media.

Sebaliknya, saat keduanya telah menjadi petinju mapan, persahabatan tumbuh diam-diam namun mendalam. Dalam beberapa kesempatan, mereka terlihat saling menyapa dengan hangat di belakang panggung acara tinju atau pertemuan informal di gym. Tidak jarang mereka duduk berdampingan, membicarakan masa kecil, kehilangan dan luka-luka yang tidak bisa disembuhkan oleh sabuk juara sekalipun.

Mike Tyson pernah berkata dalam sebuah wawancara, “Kami berasal dari tempat yang sama. Bowe memahami hal-hal yang orang luar tidak akan pernah mengerti”. Riddick Bowe pun mengungkapkan kekagumannya terhadap Tyson, bukan hanya sebagai petinju, tetapi sebagai seseorang yang mampu bangkit dari keterpurukan berulang kali.

Mereka adalah dua raja dari tanah yang sama, dibentuk oleh kekerasan dan rasa kehilangan, namun dipertemukan oleh pemahaman yang tak perlu banyak kata bahwa mereka berdua pernah dan masih berjuang untuk tetap bertahan.

Sorotan, Jatuh dan Persahabatan yang Bertahan

Waktu adalah hakim yang tak bisa dibeli, dan dalam dunia tinju, ia menguji bukan hanya kekuatan pukulan, tetapi daya tahan jiwa. Mike Tyson dan Riddick Bowe, meski berbeda dalam gaya bertarung, sama-sama harus menghadapi kenyataan pahit bahwa puncak kejayaan sering kali datang bersama bayangan panjang kejatuhan.

Pada awal 1990-an, nama Mike Tyson tidak hanya identik dengan kemenangan cepat dan ketakutan di antara lawan-lawannya, tetapi juga mulai dikaitkan dengan kontroversi, tekanan psikologis dan keputusan-keputusan impulsif. Puncaknya adalah ketika ia dijatuhi hukuman penjara pada tahun 1992 atas tuduhan pemerkosaan. Peristiwa ini mengguncang dunia olahraga dan memecah citra sang juara menjadi dua sisi: pahlawan dan penjahat.

Di masa yang hampir bersamaan, Riddick Bowe mencapai puncak kariernya. Tahun 1992, ia mengalahkan Evander Holyfield dan menyandang gelar juara dunia kelas berat. Namun kemenangan itu tidak membawa stabilitas. Keputusannya untuk membuang sabuk WBC karena menolak menghadapi Lennox Lewis dalam laga yang ditunggu-tunggu, dipandang oleh sebagian pihak sebagai tanda kelemahan, meski oleh yang lain dianggap sebagai bentuk protes terhadap politik kotor di balik industri tinju.

Di tengah badai yang berbeda, keduanya berjalan di jalur yang perlahan mulai retak. Tyson, selepas dari penjara, kembali ke ring dengan semangat membuktikan diri, namun bayangan masa lalunya terus menghantui. Ia meraih kembali gelar juara, namun tak lagi tak terkalahkan. Kekalahan dari Evander Holyfield, dan kemudian insiden menggigit telinga di laga ulang, semakin mempertegas citra Tyson sebagai legenda yang sedang terbakar dari dalam.

Sementara itu, Bowe mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik dan mental. Setelah trilogi brutal dengan Holyfield dan pertarungan penuh kekacauan dengan Andrew Golota, di mana dua kali ia menang karena lawan didiskualifikasi akibat pelanggaran, Bowe tak pernah kembali ke bentuk terbaiknya. Ia perlahan menghilang dari panggung utama.

Namun justru dalam masa-masa ini, relasi antara Tyson dan Bowe semakin nyata. Tanpa sorotan kamera, keduanya sering saling memberi semangat, saling bertanya kabar, bahkan duduk bersama dalam acara kecil komunitas tinju. Tidak ada ambisi, tidak ada promosi, hanya dua pria yang telah merasakan dinginnya puncak dan panasnya kehancuran, saling mengakui luka satu sama lain. Dalam sebuah acara reuni petinju di Las Vegas, keduanya tampak berbincang lama di pojok ruangan. Tidak ada wartawan yang mendekat. Mereka hanya tertawa pelan, mengingat hari-hari lama di Brownsville.

Persahabatan mereka bukan persahabatan publik. Tidak dibingkai media, tidak dijadikan bahan dokumenter komersial. Namun dalam dunia yang sering merayakan kompetisi dan permusuhan, hubungan ini justru menjadi pelajaran sunyi tentang respek, kesamaan nasib dan kemanusiaan yang lebih dalam dari sekadar kemenangan.

Warisan dan Keheningan Setelah Sorak-Sorai

Pada akhirnya, setiap petarung akan berhenti bertarung. Bukan karena tak mampu lagi melempar pukulan, tapi karena hidup menawarkan pertarungan yang lebih sunyi, melawan waktu, penyesalan dan ingatan yang tak pernah benar-benar pudar.

Mike Tyson dan Riddick Bowe kini bukan lagi sosok yang menghentak dunia tinju. Mereka adalah pria-pria paruh baya yang berjalan di antara puing-puing masa kejayaan, membawa beban sejarah yang tidak ringan. Namun dalam keheningan setelah sorak-sorai itulah, keduanya mulai menunjukkan sisi paling manusiawi dari seorang juara.

Tyson, setelah melalui kebangkrutan, kematian anak dan perjuangan melawan kecanduan, perlahan muncul kembali bukan sebagai petarung, melainkan sebagai pengisah. Melalui podcast, dokumenter dan tulisan-tulisannya, ia membuka diri sepenuhnya tanpa topeng, tanpa naskah, penuh kejujuran yang getir. Ia tidak lagi menampilkan sosok “Iron Mike” yang ditakuti, melainkan Mike Tyson sebagai seorang pria yang belajar mencintai dirinya sendiri di usia yang terlambat.

Riddick Bowe pun mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Ia mengalami kesulitan keuangan, perceraian dan bahkan sempat masuk penjara karena kasus penculikan terhadap istri dan anak-anaknya, sebuah tindakan yang, menurut banyak pihak, lahir dari ketidakstabilan mental dan tekanan hidup pasca pensiun. Namun di balik semua itu, ia tetap menjaga satu hal: sikap lembut dan kerendahan hati yang tak pernah ditinggalkannya.

Keduanya tetap saling menghormati. Tyson dalam beberapa wawancara menyebut Bowe sebagai petinju hebat yang “terlalu sering diremehkan sejarah”. Bowe, dalam banyak kesempatan, menyebut Tyson sebagai “saudara seperjuangan” yang telah “bertarung bukan hanya di ring, tapi juga dengan iblis dalam dirinya sendiri.”

Tidak ada film dokumenter besar yang mencatat perjalanan persahabatan mereka. Tidak ada buku resmi yang menggambarkan dinamika dua anak jalanan Brooklyn yang sama-sama menjadi legenda. Tapi mungkin memang begitulah persahabatan sejati: tidak untuk ditonton, tidak untuk dijual.

Yang tersisa kini hanyalah dua pria yang hidup tenang dalam senja mereka. Sesekali hadir di acara reuni tinju atau diundang memberi motivasi bagi anak-anak muda yang ingin menjadi petinju. Mereka tak lagi bicara tentang gelar juara dunia, melainkan tentang pentingnya menjaga keluarga, mengenali diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu.

Dalam sebuah percakapan tertutup yang direkam secara tidak resmi, Tyson pernah berkata:

“Orang ingat kita sebagai legenda. Tapi mereka lupa, kita juga manusia. Dan di akhir hidup, yang paling penting bukan berapa banyak yang kita menangkan tapi siapa yang tetap ada di samping kita ketika semua itu hilang.”

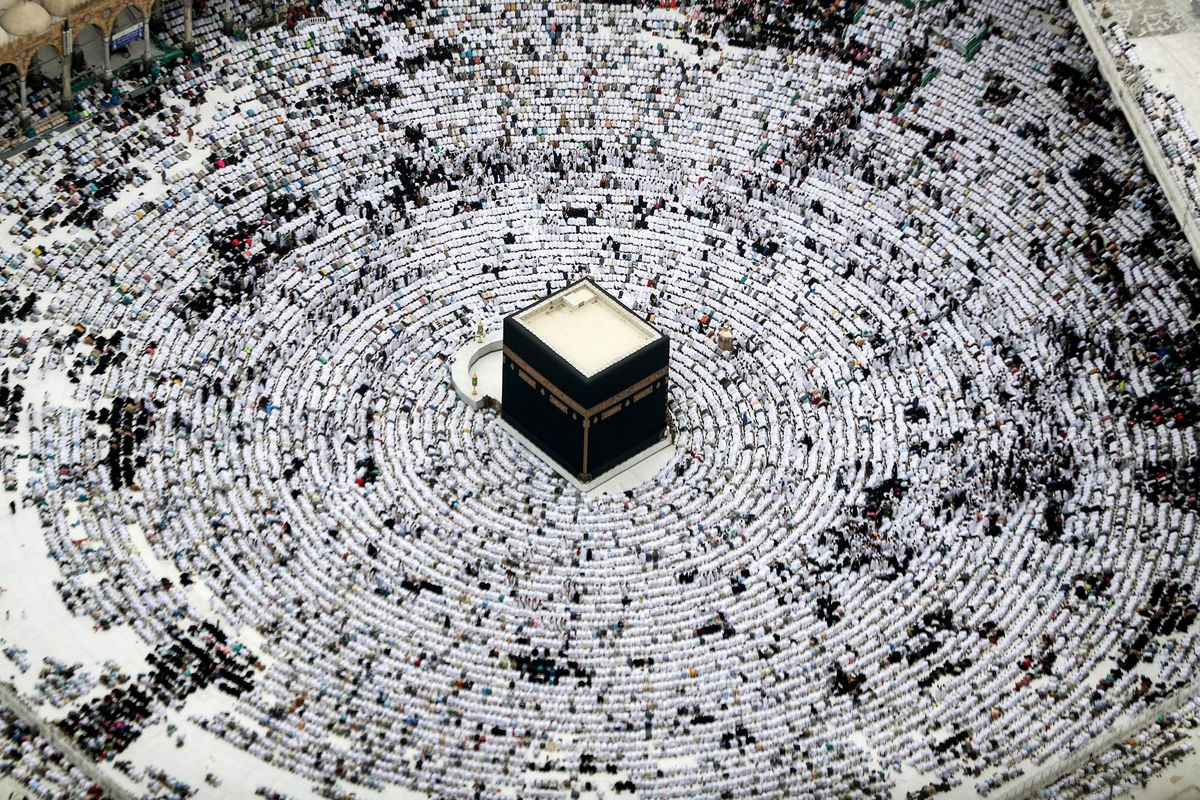

Foto Ilustrasi

Mike Tyson dan Riddick Bowe -dua nama yang pernah menaklukkan dunia dengan tangan kosong- kini berjalan dalam diam. Mereka telah melewati hujan dan badai, dan kini hidup dengan beban yang lebih ringan: saling menghormati sebagai saudara yang ditempa oleh jalan yang sama.

Mereka adalah saksi bahwa menjadi juara tidak selalu tentang kemenangan di atas ring, melainkan tentang kemampuan untuk tetap menjadi manusia setelah semua tepuk tangan berhenti.

Leave a Reply